Je vois une photo de Jean Gabin et je veux vivre à son époque. Je veux que les gens parlent et s’habillent comme dans « la traversée de Paris ». Sans doute, si j’avais vécu à cette époque, j’en aurais voulu une autre ; celle de l’entre-deux-guerres. L’éclosion des avant-gardes, l’art qui fait feu de tout bois comme une banderille de bison 4 explosant à la face des vieilles structures. Je veux déjà y vivre. Toujours un autre temps et un autre lieu. L’effervescence révolutionnaire et le secret de la Russie des années 1860, les groupuscules d’extrême-gauche qui se déclinent à l’infini dans un chaos idéologique indémêlable. Une atmosphère confuse où je comploterais avec des silhouettes voutées et anxieuses dans l’arrière-salle d’un rade grouillant. Puis passer un long moment sur une route de terre avec un Samouraï désargenté. Ou alors trainer dans les faubourgs mal famés d’un vieux Buenos Aires. J’y boirais des litres d’alcools disparus puis surprendrais un duel au couteau dans une ruelle cernée par les rats. Je partirai ensuite avec le vainqueur en Araucanie, dans des contrées troubles où se mêlent trafiquants d’alcools, gardes militaires corrompus et voleurs d’un jour. J’y travaillerai la terre pour façonner mes mains, les abîmer, faire bien grossir mes doigts, que sous la poussière incrustée et les peaux mortes l’on ne distingue plus les délimitations entre phalanges. Je connaîtrais des animaux anonymes que je traiterais comme tels. Puis je partirais à Londres pour assister à la révolution industrielle. Tout serait sale et en noir et blanc. J’y ferai les marchés avec des adolescents gouailleurs puis, sous un haut de forme, j’y entendrais un anglais d’un autre temps. Me voilà dans un vieux château fort et je vois Edouard VIII défier le Pape. Je vois ses vies avec ses épouses successives et la voix égale et douce de ma prof d’anglais de 4ème me berce alors que je visite les forges et les raffineries de Brighton. Plus tard, je suis un homme de confiance de la première mafia sicilienne à New York. Je bois un vieux whisky dans un verre épais, entouré d’hommes aux ventres énormes sous les chemises parfaitement blanches. Je vois que mon élégance attire les filles naïves qui dansent sans penser à rien d’autre, dans des robes de poupées. Le pistolet à ma taille n’est presque pas mortel. Le lendemain je retourne à Paris pour y approfondir mes relations avec les surréalistes. Je rencontre beaucoup de gens intéressants dans les cafés d’un Montmartre encore humain. Nous parlons de refaire un alphabet, de remplacer les beaux mots usés par d’autres qui seraient plus expressifs. Je visite beaucoup d’ateliers et assiste à l’éclosion de l’art moderne. On y écrit sur des nappes et les scandales au théâtre deviennent quotidiens. Déguisements en carton et récitations simultanées de poèmes absconds dans des langues inventées. Un autre jour, je suis à Chicago ou à la Nouvelle Orléans, à la recherche du « it ».

J’entre en transe sur des banquettes profondes, dans un bar uniquement peuplé de noirs. Je m’endors dans les seins opulents et maternants d’une femme-oreiller, sur une peau un peu tannée, abruti par la cacophonie des cuivres. Dans mon rêve, je suis dans un petit village du sud est de la France, dans les terres. A la petite terrasse du seul café du village, je sirote quelque chose comme un diabolo fraise. Mon odorat et mon goût atteignent une sorte de symbiose quand un vent calme vient déposer autour de moi une onde de senteurs, un mélange de fleurs et d’épices. La chaleur est apaisante et j’imagine dans un semi-éveil les histoires de vacances des gens qui traversent la place. Je me réveille la tête sur une table en verre, le nez dans un petit monticule de cocaïne. Là, il n’y a pas de cloison entre ma réalité et celle de la drogue. Rien de ce que je vis n’a de sens. Je fréquente beaucoup de belles femmes dans des décors luxueux. Je m’en rassasie aussi vite que d’un tartare. Elles sont des chairs en mouvement et leurs apparats sont pour moi une garniture qui ne m’enthousiasme que pour un temps court. Je me refugie dans un souk marocain qui sent le tapis. Habillé en étudiant coranique, je bois le thé avec de vieux messieurs au regard malin. Tout au fond de l’échoppe, cachés par un épais rideau, nous parlons de nos familles et j’apprends que l’un d’entre eux a bien connu mon grand-père du temps de Ben Barka. Il me dit qu’il lisait beaucoup Camus mais nous n’en parlons pas plus longtemps car je dois partir pour un immense marché sur les hauteurs de La Paz. Je me fraie un chemin entre les étales collées, au milieu d’odeurs de friture. J’achète quelques fruits inconnus en Europe puis, au détour d’une allée, je tombe sur une petite place remplie d’ordures. S’y tient ce que je crois être un meeting politique. Il est composé uniquement de femmes, vêtues de chapeaux melon et de plusieurs couches de robes traditionnelles. Les effluves d’urine séchée ne constituent pas un désagrément. A mon retour en France, je m’asseois au milieu d’une très grande table autour d’une bonne dizaine de convives. L’abondance de nourriture est telle que les plats se grimpent les uns sur les autres. Une énorme dinde fourrée trône au milieu. Les assiettes de charcuterie empiètent sur des plateaux de fromages qui dessinent une géographie de la France qui me semble la plus évidente. Des petits groupes de discussions de trois ou quatre personnes se forment partout autour de la table. Certains se murmurent des confidences, d’autres sont plus bruyants. On voit des hommes taper au goulot de fonds de bouteilles de vin chères. En bout de table, quelqu’un pousse la chansonnette, un poème de son cru qui exalte les plaisirs de la chair animale.

Je voudrais qu’il y ait du vent pour vous dire ça. Et peut-être de l’orage. Ou un grand soleil. Mais un peu de vent quand même (oui, je crois que ce serait bien!) :

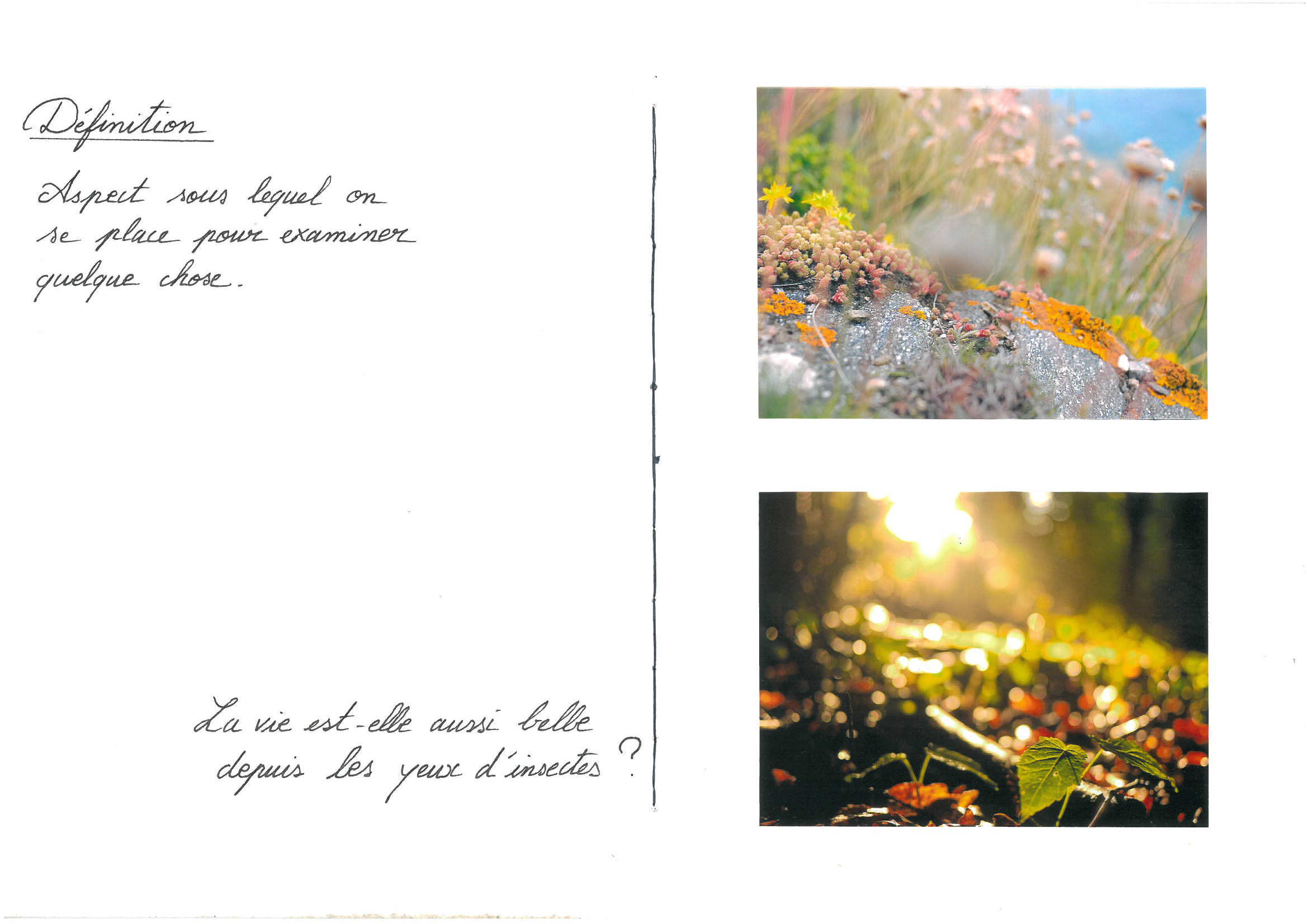

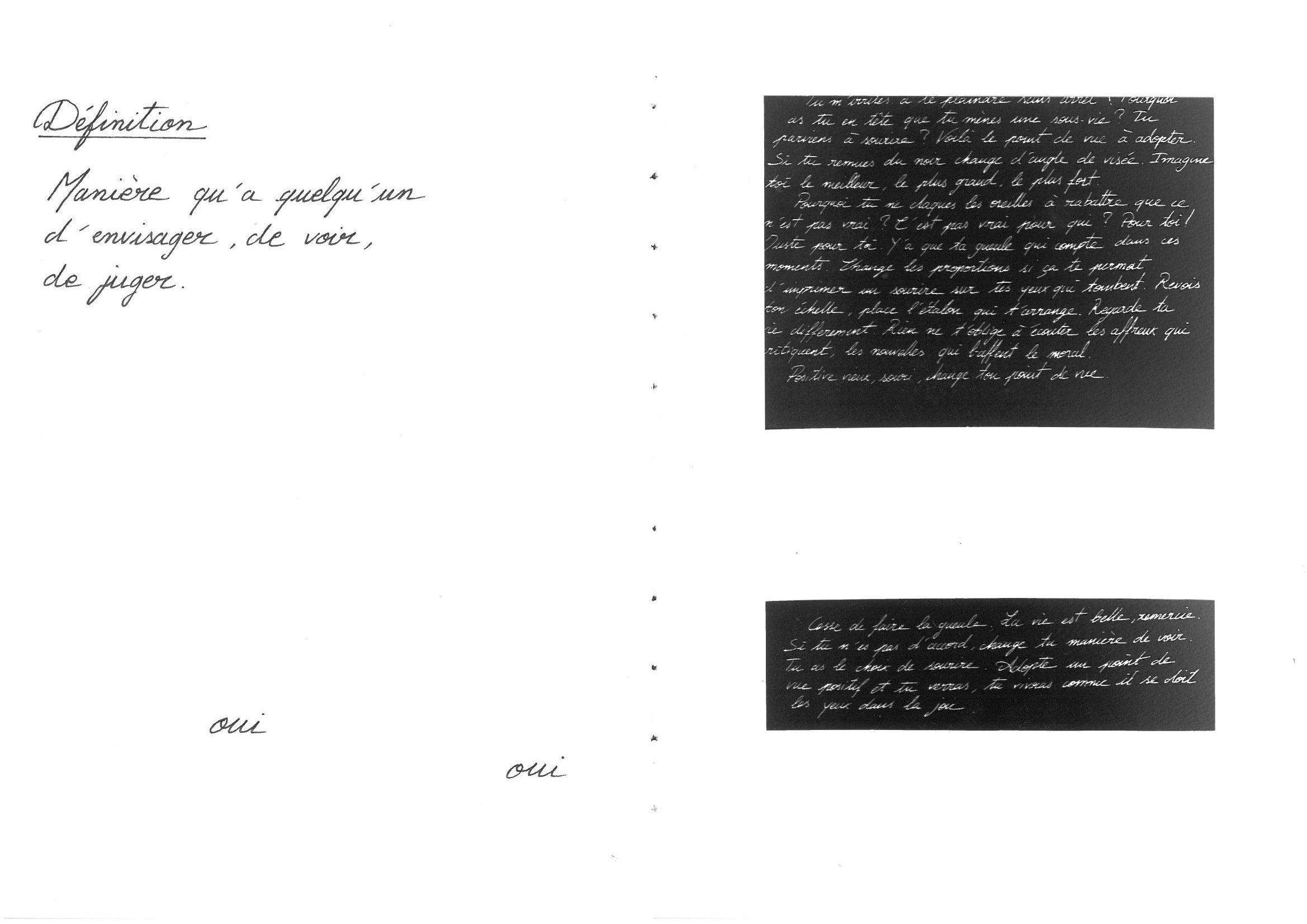

Mon point de vue est à moi. Il ne vous appartient pas. Il ne vous intéresse pas. Il peut vous intéresser. Il peut me définir. Mon point de vue ce sont mes yeux. Mon point de vue est ma tête, ce que je vois. Ce sont les formes pointues de mes jambes, les joues creusées de mon visage. Mon point de vue sont les autres contre moi. Il est mon corps à travers leurs yeux. C’est vous qui l’avez défini. Je l’ai dessiné. Je suis maître de ma vision instantanée. Je ne contrôle pas son impact. Je n’anticipe ni sa chute ni son espoir.

Mon point vue passé est mort ; il me fait vivre. Mon point de vue futur a toujours été au fond mais reste invisible.

Mon point de vue est sale dans l’excitation, faux, sans relief. On se dit tous que nous sommes la rose qui pousse dans un champ de merde. Notre point de vue est sourd, aveugle, il crie. Mon point de vue est une lame aussi, une flamme ici, nait des femmes, pardis.

Mon point de vue est égo, il est centrique, il est égoïste. Il est le même que toi. Toi qui me pointe du doigt au bout de ma longue vue. Toi qui me crache dessus là haut frappe ici bas. Toi qui pli sous mes cris comme un roseau s’enflamme. Toi qui dit que l’autrui est un grand désespoir. Toi qui noies au whisky la chaleur d’une flemme. Moi qui dis que l’instruit n’est rien d’autre qu’un bruit.

Moi qui Moi qui Moi Moi qui Moi! sans Toi ? Rien.

Le point de vue qui voit vous qui voyez aussi.

Mon point de vue est bien vaste l’ami ; il est mille. Le soir il est noir, le jour aussi. Demain il est bleu et mardi il reluit. La veille était sombre et demain est sans fin. La nuit sera belle et mon point de vue frêle.

Je serai beau parmi vous, je vous sourirai, je vous parlerai blanc et vermeille monts et merveilles.

Et demain … Demain sera bleu nuit nuageux. Inconstant outrageux. Alcoolique et nerveux.

Mais Demain … Demain l’étoile sera venue, sur l’épaule ou mon sein, pour me dire que la vie est une mascarade marrante, un tourbillon bouillant, une belle lutte contre moi et mon point de vue.

Ma conscience m’appel et me donne rendez-vous. A demain.

J’aurais aimé qu’il y ait du vent pour vous dire ça. Et peut-être de l’orage. Pourquoi pas un grand soleil. Mais un peu de vent quand même.